こんにちは、小さな菜園ブロガーのRio(@Rio_reach)です。

本記事は初めて苗を作ろうとしている家庭菜園初心者・中級者の方に向けた

「種から苗を作ってみようシリーズ」の3本目の記事です。

1本目ではそもそもなんで苗を作る必要があるの?という疑問について書いています。

2本目では実際に種まきまでの手順を書いています。

3本目となる今回は、発芽までの育苗管理方法について書いていきます。

発芽までの育苗管理で一番難しいのが、温度管理です。

結論から書いてしまうと、一番成功しやすいのは、

です。

実は私もこちらの育苗器、愛菜花のお世話になっています。

ヒータが付属しており、自動で一定温度に保っていくれます。

育苗器を使えば、あとは水管理を自分でやれば良いだけ。

水管理を自分で…と言っても、苗づくりの時に水をしっかりあげていれば発芽までは水やりしなくても良いくらいなので、

95%の人が発芽までいけるんじゃないかな、というくらい育苗器を使うと簡単です。

ただ、育苗器は1万8千円程度と、少しお高めです。

育苗器なしでも発芽させることは十分可能ですし(私の農園のご利用者様は育苗器を使わないで多くの方が発芽させています)、

育苗器を使う場合でも発芽までの育苗知識があると、水分管理の判断に役立つと思います。

本記事では、

- そもそも育苗管理って何をするの?

- 発芽までの育苗管理って具体的には何をするの?

- 発芽までの育苗管理のポイント

を解説していきます。

育苗に挑戦してみたい方は、ぜひこのまま読み進めてみて下さいね。

そもそも育苗管理って何するの?

そもそも育苗管理とは、

苗にとって心地よい環境を整えてあげる

ことです。

では、苗にとって心地よい環境とは何かと言いますと、

発芽までは

温度(地温)・水・酸素(空気)

を適切に調節してあげることが、育苗管理となります。

はい。いろんな方に誤解されやすいのですが、ほとんどの種にとっては光は不要です。

光が必要なのは一部の種のみでして、光が必要な種は直径1mmくらいの小さい種のことが多いです。

小さい種は種内の養分量も少ないため、早く芽を地表に出して光合成を始めないと生きていけなくなってしまいます。

ですので、光を感じられる地表付近でなければ発芽しない仕組みになっています。

発芽までの育苗管理のポイントは2つ

発芽までの育苗管理のポイント2点です。

- 地温を野菜の発芽適温に近づける(夏野菜の場合、25度〜30度)

- 水をあげすぎない

前述したように、発芽までは、

温度(地温)・水・酸素(空気)

を適切に調節してあげる必要があります。

地温を調節する方法

地温は、育苗ポットに温度計を挿して調べましょう。

育苗用のミニ棒状温度計が便利です。

小さいので育苗ポットの挿しっぱなしにしていても野菜の邪魔にならず、気軽に温度チェックできます。

マニアックな商品ではありますが、3つで500円程度ととても安価で便利。

育苗するなら購入して損はないかと思います。

夏野菜の育苗をする場合、発芽までの育苗管理で問題になるのが地温です。

というのも、夏野菜の苗を育てはじめる2月ごろは、外はもちろん、家の中でも地温は10度ほどになってしまい、発芽適温に圧倒的に足りないのです。

そこで、苗を温めてあげるという作業が必要になります。

おそらく一番楽なのはヒータ付きの育苗器を使うことだと思います。

育苗器の場合、ヒーターのオンオフを制御しながら地温が一定に保てるように制御してくれます。

しかし、育苗器を使わない場合でも、身近なもので苗を温めることが可能です。

- ペット用のヒーター

- 電気カーペット

- お湯で間接的に温める

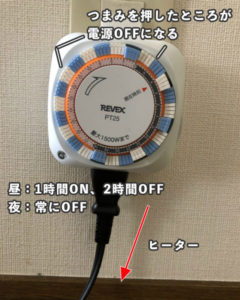

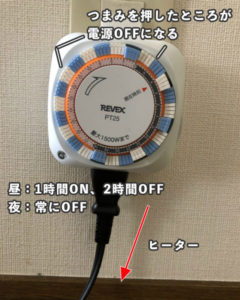

温度の上がりすぎが心配であれば、24時間プログラムタイマーを別途購入してオンオフを調整するのも良いです。

セットした時間で電源をON/OFFできるタイマーです。

このタイマーをヒーターとの間に設置することで、1時間温めたら2時間電源を切る、なんていうことができるようになります。

いろんな工夫をしながら地温が上がりすぎないかを確認しつつ、あらゆる工夫で苗を温めましょう。

水はあげすぎない

次に、水です。

適度に湿っている状態を保つことを意識しましょう。

水浸しはダメです。

なぜなら、種が酸素(空気)を吸えなくなってしまうからです。

5mmくらいほってみて少しでも湿り気があれば大丈夫です。

育苗ポットの上に新聞紙やラップといったフタをしているのであれば、発芽まで水はあげなくてもよいくらいです。

毎日過保護に水をやりすぎてしまうことで、種が空気を吸えなくなってしまいます。

昼の地温・夜の地温の差はあった方がいい

地温をヒーターなどで制御する場合、夜はヒーターを切ってあげて地温の差を5度くらいつけてあげると発芽率がアップします。

実は今まで、発芽までは昼と夜の地温は意識しなくて良いと言われていたのですが、最近菜園アドバイザー仲間から、発芽前から昼の地温と夜の地温の差はあった方が良い、という話を聞きました。

発芽するまでの種が、自分自身が発芽して良いかを判断する材料、それが昼と夜の地温の差です。

昼と夜の地温差がないということは、自分(種)は土の深くに潜っていると錯覚、土の深く潜っているのに発芽するのはリスクが高いと判断して発芽しない。

地温差がある場合

昼と夜の温度差があるということは、自分(種)は地表に近いところにいるから、発芽しても地表に芽を出せると判断して発芽する。

まとめ

発芽までの育苗管理のポイントをまとめます。

- 最適地温を管理する(夏野菜の場合、25度〜30度)

- 水をあげすぎない

- ヒーターなどで加温している場合は、夜はスイッチを切る

育苗管理とは、苗にとって心地よい環境を整えてあげること。

そして、発芽の三要素である、「温度(地温)・水・酸素(空気)」を調節して、苗にとって心地よい環境を整えてあげれば、必ず芽を出します。

難しいのがやはり温度管理でして、そこはある程度のマメさが必要になります。

難しい場合は、育苗器に頼ったり、24時間タイマーと併用して温度を自動で調節できるようにしてみると良いと思います。

ちなみに私が愛用している育苗器はこちら(ミニ棒状温度計も付属しています)。

24時間タイマーがあれば、ヒーターをつなげて自動でオンオフ制御できます。

ミニ棒状温度計は育苗ポットに挿しっぱなしにできるので温度チェックがラクです。

次回の記事では、実際に芽を出してからの管理について書いています。

ぜひこちらも読んでみてくださいね!